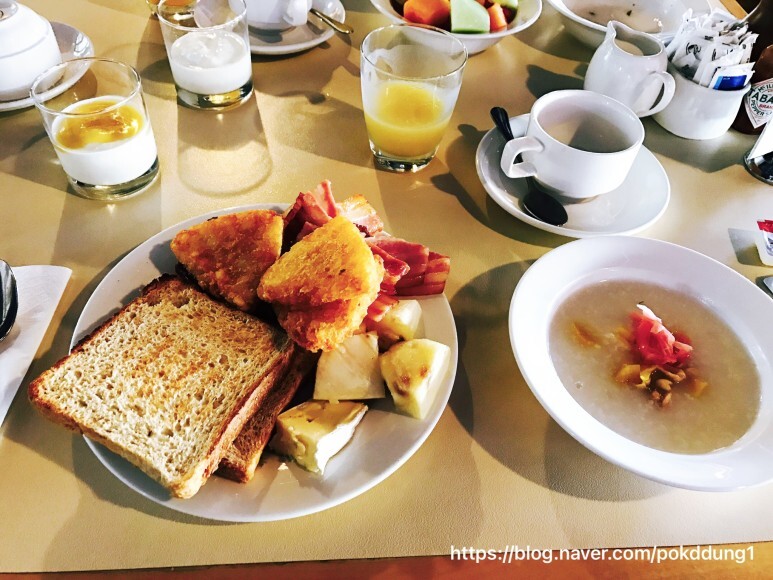

울루루에서 시드니로 이동했더니 피곤했다. 대한민국은 한창 추운 겨울이지만 이곳은 가장 더운 여름이기에 조금만 움직여도 땀이 뻘뻘 났다. 울루루에서 40도가 넘나드는 더위를 맛보고 왔더니 시드니의 더위는 그렇게 힘들지 않았지만 요놈의 습함이 힘들었다. 딱, 한국의 더위같다고 해야 할까.

호주에서의 마지막 숙소는 호텔이 아닌 호스텔이었다. 물가 비싼 시드니이기에 호텔이 비싸서 호스텔로 숙소를 정했다. 숙소에 있는 시간보다 밖에 나가 있는 시간이 더 길기에 궂이 비싼 숙소에 있을 필요는 없는 것 같았다. 숙소에서 씻고 땀 좀 식히고 해가 질 무렵 밖으로 나왔다. 역시 해가 지고 있지만 후텁지근 했다. 그리고 며칠만에 돌아온 대도시. 아마 뉴질랜드, 호주여행 중 시드니가 가장 큰 도시였던 것 같다.

대도시라 사람도 많고 차도 많았다. 왠지 갑자기 사람이 많은 곳으로 오니 적응이 되지 않았다. 그러나 곳곳에 있는 공원들에서 이 도시가 자연친화적이라는 느낌을 받을 수 있었다.

영국의 느낌이 물씬나는 공원이 보였다. 뉴질랜드와 호주엔 아직도 영국의 흔적들을 느낄 수 있는 곳들이 곳곳에서 볼 수 있었다.

토요일 오후라 그런지 사람들이 여유로워 보였다.

숙소에서 오페라하우스가 있는 서큘러 키까지는 그냥 계속해서 직진을 하면 되었다. 도심 한가운데 있는 넓직한 공원이 마음에 들었다.

길거리에 비둘기가 아니 큰 부리를 가진 신기한 새가 돌아다니고 있었다. 대도시에는 당연히 비둘기가 주인이 아닐까?

처음보는 풍경에 매료되어 걷다보니 벌써 써큘러 키에 도착했다. 이곳에 오니 시드니의 명물 두개를 동시에 볼 수 있었다. 왼쪽엔 하버브릿지, 오른쪽에는 시드니 오페라 하우스가 있었다.

책이나 영상으로만 보던 두 건축물이 내 눈앞에 있으니 할 말을 잃어버렸다. 블루마블에서나 보던 그 시드니 오페라 하우스가 내 눈 앞에 있었다. 오페라하우스를 보니 내가 진짜 호주에 있다는 실감이 들었다.

주말이라 서큘러 키에는 로맨틱한 석양을 보기 위한 사람들로 인산인해를 이루었다.

관광객 반, 현지인 반인 것 같아 보였다. 인기있는 두개의 건축물을 보기 위해 사람들은 전세계에서 시드니로 몰려 들었다.

하늘은 서서히 붉게 물들었다. 그냥 철제 다리이지만 하늘의 노을이 다리를 분위기 있게 바꾸어 주었다.

멀리서 보았을 때는 하나의 건물처럼 보였던 오페라하우스는 가까이 가니 세개의 건물로 나눠진 건물인 점이 신기했다. 그리고 오페라하우스 앞 계단은 많은 이들에게 쉼터를 제공했다.

내 앞에 오페라하우스가 있는 것이 믿기지 않았다.

오페라하우스의 지붕은 타일을 붙인 것으로 조각조각난 타일 수십만개(?)를 이어붙어 있었다.

하늘은 점점 더 어두워졌고 길거리의 가로등에는 하나씩 불이 들어왔다.

다리에는 불이 들어오고 오페라하우스의 지붕은 조명 빛을 받아 흰색이 아닌 다른 색으로 보였다.

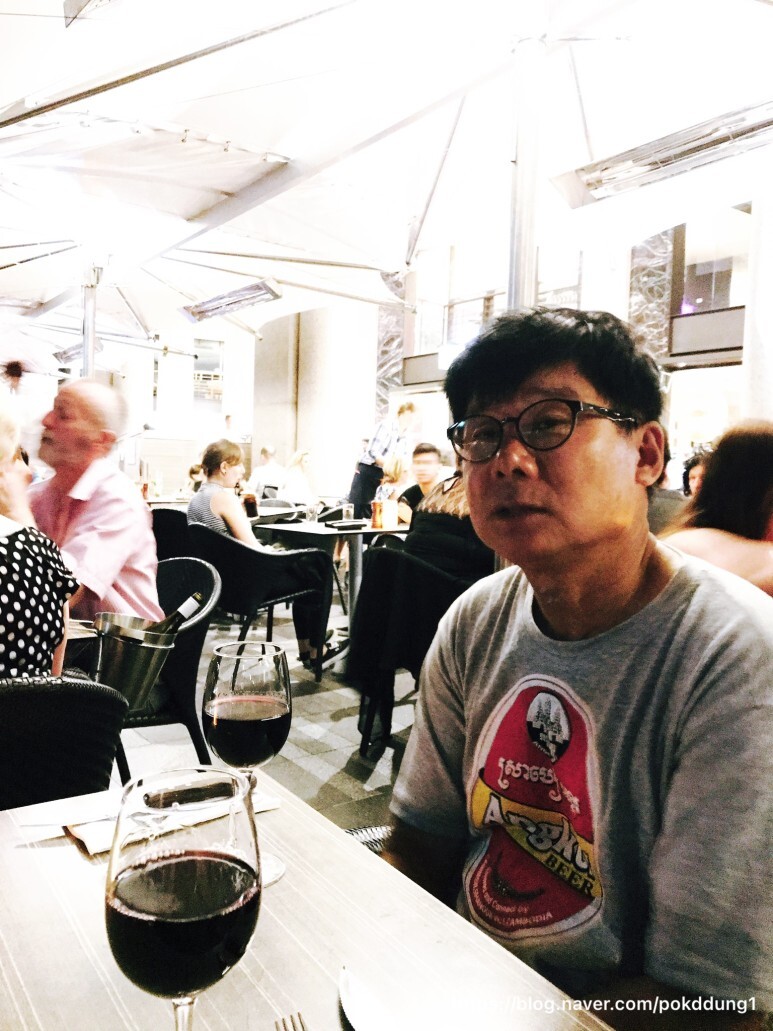

서큘러 키에는 오페라하우스와 하버브릿지가 보이는 식당이 많았다. 이날만큼은 우리도 분위기에 취해 보고 싶었다.

가격이 부담되기는 했지만 이런 날 구질구질한 호스텔로 바로 들어가면 아쉽기에 우리도 한번 분위기 좀 내보았다.

난 피쉬앤 칩스, 아빠는 스테이크를 주문했다.

분위기도 맛있고 맛도 너무 좋았다. 거기에 와인 한잔까지. 거의 십만원이 넘는 돈을 내기는 했지만 오늘 저녁의 추억은 평생 남을 것 같았다.

음력 설이 얼마 안 남았기에 주요 거리와 광장엔 중국풍의 장식들이 많았다. 차이니즈 머니가 대단하다는 것을 한번 더 느낄 수 있었다. 서구권에서 음력 설을 기념하기 위해 이렇게까지 장식해 놓은 곳은 이곳에서 처음 보았다.

그 많던 사람들은 어디로 갔을까? 도심엔 사람이 많지 않았다.

시드니의 저녁을 즐기는 일부 관광객들만 거리를 거닐고 있었다.

'Earth-traveler > New Zealand & Australia' 카테고리의 다른 글

| 2017 Jan 1.30 시드니의 야경에 빠지다 (0) | 2022.03.23 |

|---|---|

| 2017 Jan 1.29 시드니 근교 블루마운틴 투어 (0) | 2022.03.18 |

| 2017 Jan 1.27 울루루에서 시드니로 이동 by 젯스타 (0) | 2022.03.14 |

| 2017 Jan 1.26 울루루 카타츄타 국립공원 (0) | 2022.03.10 |

| 2017 Jan 1.25 울루루에서 낙타타기 체험하기 (0) | 2022.03.08 |