발리에 온 지 3일째, 숙소가 쿠타에 있지만 쿠타 비치로 걸어가 보질 못해서 이날은 바다를 보러 가기로 했다.

예전에 비해 애스턴 쿠타 호텔의 서비스의 질이 낮아진 것일지 그전에 지냈던 호텔이 너무 좋아서 상대적으로 비교가 되는 것인지 구별이 되지 않았지만, 그래도 전보다 서비스가 떨어지긴 한 것 같았다.

오픈 레스토랑이라 밥 먹기 덥다고 느껴졌지만 이게 발리가 아닐까. 식사 후 잠깐 쉰 후 호텔 밖으로 나왔다.

나오니 자카르타와는 다른 익숙한 이 느낌. 익숙해서 신기한 맛은 없지만 편안했다. 원래부터 살던 동네 같은 느낌이랄까.

해변으로 가기 위해 골목길로 들어갔다. 그런데 날씨가 너무 더웠다.

인도네시아 담배가격은 어떨지 궁금해서 말보로를 구매했다. 대략 한국 돈으로 4천 원 정도 주었다. 편의점에서 샀는데 발리에서 몇 번 담배를 구매했는데 가게마다 가격이 조금씩 달라서 처음에는 당황스러웠다.

차량 번호판은 검은색이었다. DK는 발리주 약자라고 일일투어 때 가이드가 알려주었다. 그리고 문자 밑에 있는 숫자가 세금(?) 내는 날짜라고 했다.

숙소에서 나온 지 얼마 되지 않았지만 벌써 기운이 빠졌다.

작은 골목의 담벼락이 아름다워 그냥 지나칠 수 없었다.

콘크리트의 삭막한 벽에 식물들이 자라니 무미건조한 공간이 살아있는 식물이 자라니 아름다운 갤러리가 되었다.

너무너무 더워서 리포몰 스타벅스로 들어왔다. 이 더위가 너무 그리워 발리에 왔는데 더위가 참을 수 없어서 다시 에어컨 밑을 찾아서 왔다.

쌉싸름한 아메리카노 한 모금을 마시니 정신이 번쩍 들어졌다. 밖으로 나가긴 해야 하는데 습하고 더운 곳으로 나가려니 망설여졌다.

내 과거의 기억이 잘못되었던 것일까. 아니면 진짜 발리의 물가가 많이 오른 것일까. 스타벅스에서 아메리카노 두 잔을 주문하니 대략 7-8천 원이었다. 한국과 가격이 그다지 차이 나지 않았다.

어느 정도 쉬었으니 가던 길을 다시 걸었다. 그래도 차가운 음료를 마시고 왔더니 살만하다는 생각이 들었다.

골목에는 작은 점포들이 많았다. 가끔 어슬렁거리며 돌아다니는 개들 때문에 온몸이 긴장되기도 했지만 개들이 공격적이지 않아서 다행이었다.

좁은 도로에 가끔씩 오토바이가 지나가고 차가 지나다녀서 인도로 올라가야 했지만 메인 도로를 빠져나와 골목을 걸으면 조용하고 한적했다.

희부연한 하늘과 회색빛 건물을 보다 발리로 오니 날은 덥지만 눈은 시원했다.

가끔씩 구글 지도로 가는 곳이 맞는지 확인을 하기도 했지만 기억에 의존해 해변으로 걸었다.

다행히 내 기억이 맞아서 해변에 도착할 수 있었다. 이곳은 엄밀히 말하면 쿠타 해변은 아니지만 이 해변을 따라 조금 걸어가면 쿠타 해변에 닿을 수 있었다.

날이 더운 만큼 하늘은 파랗고 구름은 하했다.

3년 전이나 지금이나 변한 게 없었다. 발리에서 항상 아쉬운 부분은 바다에서 수영을 하는 사람이 없다는 점이었다. 파도가 세기 때문에 수영보다는 많은 사람들이 서핑을 주로 즐긴다.

발리 공항이 멀지 않은 곳에 있기에 비행기를 뜨는 모습을 볼 수 있었다. 발리를 떠나는 사람들에게 발리는 어떤 곳으로 마음속에 남아 있을까.

물속에 뛰어들고 싶을 만큼 푸른 바다.

해변이 깨끗하지 않지만 바다색만은 파랬다.

파도가 힘차게 육지로 밀려왔고 힘차게 육지와 멀어지며 바닷모래를 끌고 나갔다.

파도가 남긴 물 흔적을 보며 걷는데 바다와 밀당하는 것 같았다. 바다는 우리가 언제 바닷물에 빠지나 기다리는 것 같아 보였다.

3년 동안 사람들에게 시달리지 않은 바다는 코로나 이전 보다 깨끗했다. 해변은 정리가 되지 않아 지저분했지만 바다색만은 아름다웠다.

그늘 하나 없는 땡볕이라 덥긴 덥지만 바다에서 불어오는 끈적한 바람은 더위를 아주 조금 식혀주었다.

어디서 밀려온 나무일까. 장난기가 발동한 아빠는 나무 위에 올라가셨다. 그런데 갑자기 밀려온 파도는 아빠의 정신을 쏙 빼버렸다.

이런 건 역시 그냥 보는 게 더 아름답다.

이쪽 바다에는 사람이 없어서 너무 좋다. 며칠 뒤 진짜 쿠타 해변까지 걸어갔다, 멘붕이 왔다.

사람들이 없으니 조급한 마음도 생기지 않았다.

이 나무들은 왜 이곳에 있을까. 누가 가져다 놓은 것 같지는 않았다. 그러나 원래 여기 있었던 나무였던 것 같이 이곳 풍경과 자연스럽게 어우러졌다.

또다시 장난기가 발동하신 아빠는 나무 위에 올라가셨다, 자연의 장난 앞에 또 나무 위에 고립되셨다.

쉴 곳이 없어서 계속 걸어야 했지만 조용한 이곳은 언제나 봐도 질리지 않았다.

파도는 끊임없이 밀려오고 우리도 끊임없이 걸어야 했다.

언제 만들었는지 해변 끝에는 그네가 있었다. 그네 하나가 밋밋한 바다 풍경을 이 해변을 발리 풍경으로 바꿔주었다.

난 구조물이 있으면 왜 그렇게 사진 찍는 게 어려운지 모르겠다. 인스타그램의 사진처럼 멋지게 찍고 싶었는데 내 사진은 그저 밋밋한 인증 사진이 되어버렸다. 머릿속의 이미지와 현실의 사진은 너무 다르게 느껴졌다.

비치를 지나면 바닷가를 따라 난 도보를 만날 수 있었다.

어디선가 들려오는 헬기 소리에 바다를 보았다. 럭셔리한 여행을 하는 누군가가 헬기를 타고 발리의 바다를 느끼고 있었다.

현재의 기억과 과거의 기억이 오버랩되었다. 과거의 기억과 현재가 서로 내 마음속에 살아 있었다.

게으른 강태공은 낚싯대만 놓고 어디론가 갔다.

저 멀리 보이는 쿠타 해변.

어느 호텔의 낮은 담장에 앉아 잠시 다리를 쉬었다.

얼굴과 몸은 땀으로 범벅이 되었다.

우리도 저런 바다가 보이는 숙소로 정할 걸 그랬나라는 생각이 들었다. 그러나 하루 숙박비를 보고 바로 마음을 접었다.

호텔 입구도 느낌이 있었다. 우린 투숙객이 아니기에 호텔 안에는 들어가지 못해서 아쉬웠다. 안에서 밖을 보면 어떠 모습일까. 렘푸양 사원 같은 멋진 모습을 볼 수 있지 않을까. 좀 더 용기를 내서 안에 들어가 볼 걸이라는 생각이 나중에 들었다.

바다에서 밀려온 것 같은 나무 하나가 눈에 들어왔다.

이곳 바다는 방금 전에 본 바다보다 깊고 무섭게 보였다.

자전거를 타고 해변을 지나는 외국인이 부러웠다. 걷는 것보다 자전거가 편해 보였다.

걷다 보니 디스커버리 몰까지 왔다. 예전에는 쿠타의 메카로 사람들로 북적이던 곳이었다. 그러나 지금은 사람이 너무 없었다. 아빠 말로는 태풍에 피해를 입어서 보수 공사 중이라고 했다.

안으로 들어가니 깔끔한 상점들이 있었다. 특히 에어컨을 틀어 놓아서 우린 이곳이 천국과 같이 느껴졌다.

폴로 매장에 가서 저렴하면 뭐라도 하나 살까 생각했는데 은근 가격이 비쌌다. 그냥 눈으로만 구경했다. 인도네시아 폴로는 미국식과 인도네시아식 두 개가 있는데 이곳은 인도네시아식 폴로 매장 같았다. 일일투어를 할 때 투어 기사에게 부탁해서 우붓 부근에 있는 폴로 매장에서 플렉스를 했다. 우붓에 갔을 때 폴로 랄프 로렌이라 적힌 상품이 미국식이라는 설명을 직원에게 들을 수 있었다.

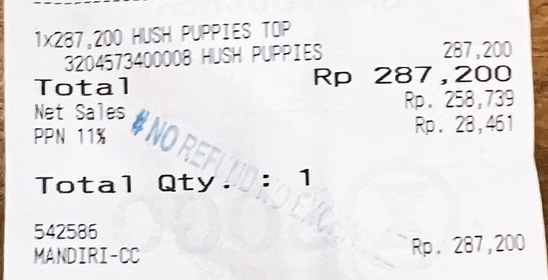

디스커버리 몰에서 허시파피에서 티와 좌판에서 파는 폴로티를 구매했다.

디스커버리 몰에서 점심을 먹고 싶었지만 딱히 먹을만한 곳이 없어서 리포 몰로 갔다.

3년 전 발리를 떠나기 전 지냈던 에덴 호텔 앞을 지났다. 옛 기억에 기념으로 사진을 찍었다.

작은 상점들에서 다양한 상품을 팔고 있었다. 티셔츠를 사려고 가게로 들어갔는데 점원이 가격을 너무 뻥튀기해서 불렀다. 결국엔 깎고 깎아서 티 하나에 만 원을 주고 샀다. 물건을 사고 나면 왜 그렇게 더 좋은 물건이 많이 보이는지. 티 하나에 만 원을 주고 산 것이 또다시 난 호갱님이 된 것 같아서 짜증 났다.

길가에 핀 꽃도 이뻤다.

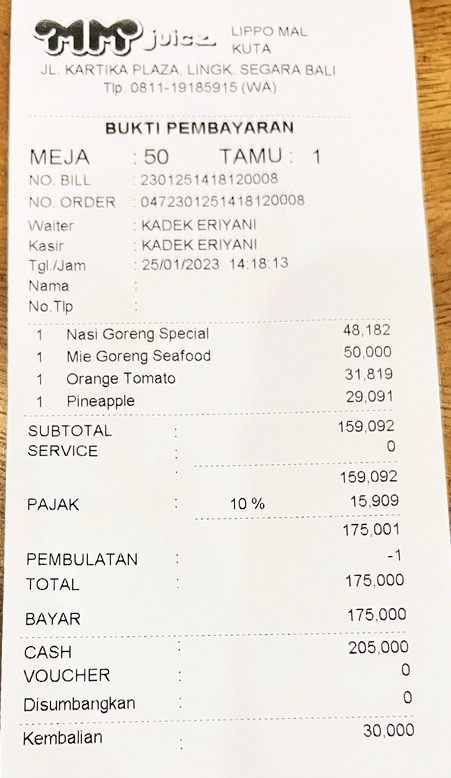

리포몰에 왔는데 이곳도 딱히 먹을 곳이 마땅치 않았다. 처음으로 사 먹은 인도네시아식 음식이었다.

인도네시아에 왔으니 나시고렝과 미고렝으로 점심을 먹었다. 음식이 많이 짰지만 흘린 땀을 생각하니 이 정도로 음식이 짜도 괜찮을 것 같았다.

아빠는 길가에 놓인 꽃과 향이 지저분하다고 싫어하셨지만 난 이것도 발리의 느낌이라 좋았다. 발리엔 신이 많다고 한다. 나쁜 기운을 가진 신들을 달래기 위해 몇 시간에 한 번씩 꽃을 놓고 향을 피운다고 한다.

내가 동남아를 좋아하는 이유는 용과를 저렴하게 먹을 수 있다는 점이다. 단지 빨간 용과를 먹으면 응가도 빨개지는 건 좀 싫었다. 그래서 빨간 용과보다는 흰 용과 가 더 좋다.

은근 비싼 발리의 물가에 깜짝 놀라긴 했지만 그래도 가성비가 좋은 곳임은 맞는 것 같다.

'Earth-traveler > Indonesia' 카테고리의 다른 글

| 2023 Jan 1.6 발리 인스타그램 명소 투어 1(렘푸양 사원) (0) | 2023.03.22 |

|---|---|

| 2023 Jan 1.5 발리 노을 명소, 짐바란 비치(해변) (0) | 2023.03.20 |

| 2023 Jan 1.3 자카르타 시내 여행 3(자카르타 지하철 이용 후기) (0) | 2023.02.27 |

| 2023 Jan 1.2 자카르타 시내 여행 2(파타힐라 광장, 카페 바타비아) (0) | 2023.02.21 |

| 2023 Jan 1.1 자카르타 시내 여행 1(모나스, 플라자 인도네시아) (0) | 2023.02.15 |